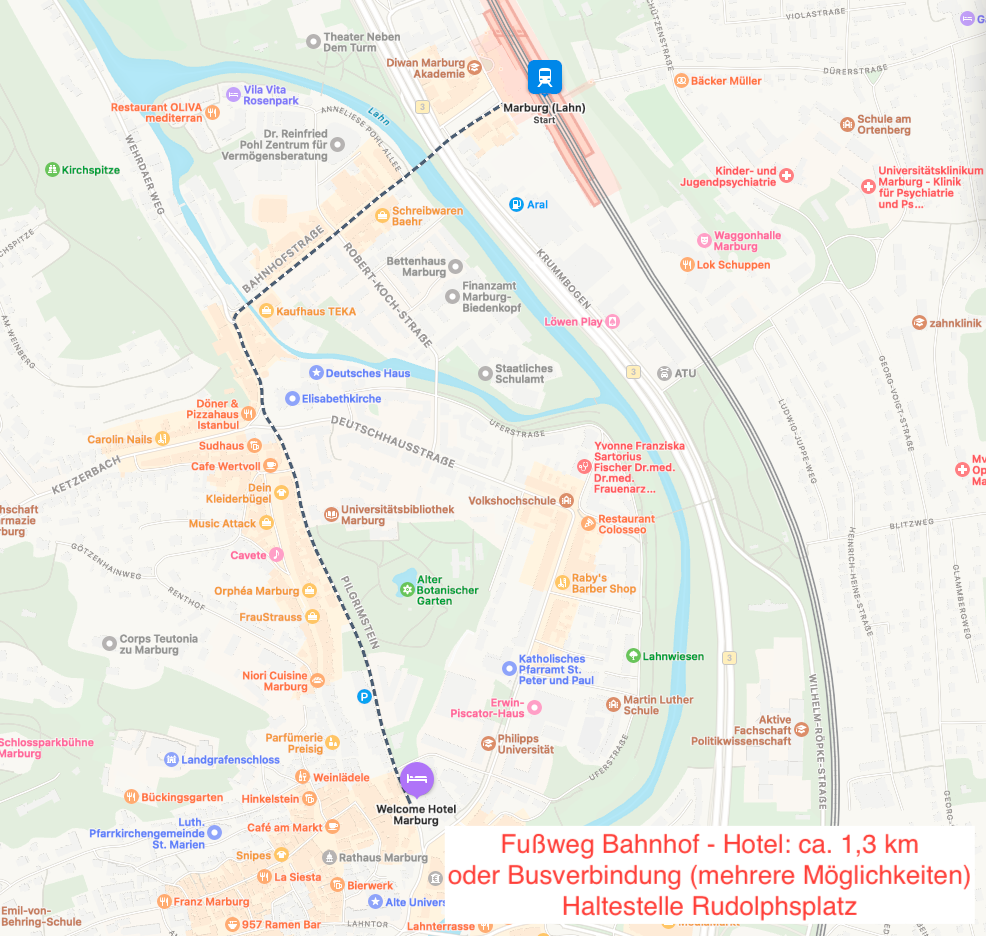

… zu Fuß:

¹ Schüler:innenlabor des Botanischen Gartens, Philipps-Universität, Marburg

¹ Schüler:innenlabor des Botanischen Gartens, Philipps-Universität, Marburg

² Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie, Marburg

³ Zentrum für synthetische Mikrobiologie (SYNMIKRO), Philipps-Universität, Marburg

Synthetische Biologie – eine interaktive Begegnung mit dem „Leben aus dem Baukasten“ (nur Samstag, 14:15)

Die Synthetische Biologie ist eine Schlüsseldisziplin des 21. Jahrhunderts, in der Biologie, Chemie, Ingenieurswissenschaften und Informatik zusammenkommen, um biologische Systeme zu erzeugen, die in der Natur so nicht vorkommen. Biologinnen und Biologen werden quasi zu Designern von Molekülen, Zellen und Organismen [1]. Ziel ist es, biologische Systeme mit neuen Eigenschaften zu erschaffen, die Anwendung in Bereichen wie Gesundheit, Ernährung und nachhaltige Kreislaufwirtschaft bzw. Klimaschutz finden können [2].

In Biologie-Lehrbüchern und Abiturprüfungen hat das Thema bereits Einzug gehalten [3]. In unserem Workshop präsentieren wir Möglichkeiten, wie im Rahmen der curricular verankerten, fachlich fundierten wissenschaftspropädeutischen Bildung die Arbeitsweise und Konzepte der Synthetischen Biologie im Unterricht interaktiv erarbeitet und mit Lerninhalten der Sekundarstufe I und II verknüpft werden können [4].

Wir präsentieren praktische Übungen und Materialien [5], mit denen Schülerinnen und Schüler eigenständig (bzw. in Teams) künstliche Fotosynthese(n) entwerfen und mit der natürlichen Fotosynthese vergleichen können. Dabei werden Lerninhalte wie Stoffwechsel, Katalyse, Effizienz und Nachhaltigkeit vertiefend behandelt. Darüber hinaus bieten die Übungen auch die Möglichkeit, Chancen und Risiken der Synthetischen Biologie zu diskutieren, um die Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz von Schülerinnen und Schülern zu stärken [4].

Mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops erproben wir gemeinsam die neu entwickelte Unterrichtseinheit und sammeln Feedback zu den Übungen und Materialien, die demnächst bundesweit und kostenfrei zum Einsatz an Schulen erhältlich sein werden.

Literatur

[1] https://www.dfg.de/de/ueber-uns/gremien/senat/grundsatzfragen-genforschung/synthetische-biologie

[2] https://www.spiegel.de/wissenschaft/synthetische-fotosynthese-gegen-die-erderwaermung-besser-als-baeume-a-f3584b99-2582-4406-bb35-446f05458c3c

[3] Westermann, Biologie heute SII – Ausgabe 2022 (ISBN: 978-3-14-150793-5; S.74-75)

[4] Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen (2024): Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe, Biologie Ausgabe 2024.

[5] https://www.max-wissen.de/max-hefte/kuenstliche-fotosynthese/

Zu den Personen

Christian Deurer studierte Biologie auf Lehramt in Marburg, wo er auch sein Referendariat absolvierte (2002-2009). Seit 2010 ist er Lehrer an der Europaschule Gladenbach sowie Leiter des Schüler:innenlabors im Botanischen Garten der Philipps-Universität Marburg. Dort baute er ein Experimentallabor für fotosynthetische und molekularbiologische Versuche auf. Deurer betreut jährlich rund 700 Oberstufenschülerinnen in ganztägigen MINT-Laborkursen und bildet auch Lehramtsstudierende aus. Seit 2018 arbeitet Deurer mit der Arbeitsgruppe von Tobias Erb am benachbarten Max-Planck-Institut zusammen. Dazu entwickelten sie ein neues Labormodul „Fotosynthese im Reagenzglas“, bei dem Schülerinnen und Schüler über Videosequenzen und direkten Austausch mit Forschenden Einblicke in den Laboralltag und aktuelle Themen der Fotosyntheseforschung und synthetischen Biologie gewinnen.

Tobias J. Erb ist synthetischer Biologe und Direktor am Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg. Sein Team designt und entwickelt neuartige CO2-umwandelnde Enzyme, Stoffwechselwege und künstliche Chloroplasten. Erb studierte Chemie und Biologie und fertigte seine Promotion an der Universität Freiburg und der Ohio State University, USA an. Nach einem Postdoc-Aufenthalt an der University of Illinois (2009-2011) leitete er eine Nachwuchsgruppe an der ETH Zürich (2011-2014), bevor er an das Max-Planck-Institut in Marburg wechselte, wo er 2017 zum Direktor ernannt wurde. Für seine wissenschaftlichen Arbeiten erhielt Erb zahlreiche Auszeichnungen. Er ist Mitglied der EMBO sowie der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Tobias Erb ist regelmäßig in Printmedien, Rundfunk und Fernsehen vertreten, wo er über die Potentiale, Risiken und Chancen der synthetischen Biologie informiert.

McAfee-Professor für Ingenieurwissenschaften, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (USA)

Center for Materials Science and Engineering, Cambridge (USA)

Center for Computational Science and Engineering, Schwarzman College of Computing, Cambridge (USA)

Superintelligenz für wissenschaftliche Entdeckungen und Konstruktionen

KI entwickelt sich rasch von einem passiven Analyseassistenten zu einem aktiven, sich selbst verbessernden Partner bei wissenschaftlichen Entdeckungen. In der materiellen Welt bedeutet dieser Wandel die Entwicklung von Systemen, die nicht nur Muster erkennen, sondern auch Schlussfolgerungen ziehen, Hypothesen aufstellen und autonom neue Ideen für Design, Entdeckung und Fertigung erforschen. Dieser Vortrag stellt neue Ansätze für „superintelligente” Entdeckungsmaschinen vor, die verstärktes Lernen, graphbasiertes Denken und physikalisch informierte neuronale Architekturen mit generativen Modellen integrieren, die domänenübergreifende Synthese und In-situ-Lernen ermöglichen. Wir untersuchen Multi-Agenten-Schwarmsysteme, die von der kollektiven Intelligenz in der Natur inspiriert sind und eine kontinuierliche Selbstentwicklung ermöglichen, während sie Probleme lösen. Fallstudien aus den Bereichen Materialwissenschaften, Ingenieurwesen und Biologie veranschaulichen, wie diese Systeme verborgene Struktur-Eigenschafts-Beziehungen aufdecken, neuartige Materialien entwerfen und Innovationen im Bereich der Nachhaltigkeitstechnik und darüber hinaus beschleunigen können. Diese Fortschritte weisen einen Weg hin zu einer KI, die die Grenzen des menschlichen Wissens in der Wissenschaft aktiv erweitert.

Zur Person

Markus J. Buehler ist McAfee-Professor für Ingenieurwissenschaften am MIT (ein institutsweit verliehener Lehrstuhl), Mitglied des Center for Materials Science and Engineering sowie des Center for Computational Science and Engineering am Schwarzman College of Computing. Er hat akademische Berufungen im Bereich Maschinenbau sowie Bau- und Umweltingenieurwesen. In seiner Forschung verfolgt Professor Buehler neue Modellierungs-, Design- und Herstellungsansätze für fortschrittliche Biomaterialien, die eine höhere Widerstandsfähigkeit und eine Vielzahl kontrollierbarer Eigenschaften vom Nano- bis zum Makromaßstab bieten. Seine Interessen umfassen eine Vielzahl funktionaler Materialeigenschaften, darunter mechanische, optische und biologische, wobei chemische Merkmale, hierarchische und multiskalige Strukturen mit der Leistung im Kontext physiologischer, pathologischer und anderer extremer Bedingungen verknüpft werden. Zu seinen Methoden zählen molekulare und multiskalige Modellierung, Design sowie experimentelle Synthese und Charakterisierung. Besonders interessiert ihn die Mechanik komplexer hierarchischer Materialien mit Merkmalen über verschiedene Skalen hinweg (z. B. Nanoröhren, Graphen und natürliche Biomaterial-Nanostrukturen einschließlich Proteinmaterialien wie Intermediärfilamente und Haare, Kollagen, Seide und Elastin sowie andere strukturelle Biomaterialien). Als Experte für rechnergestützte Materialwissenschaften und KI hat er das Feld der Materiomik mitbegründet und weitreichende Auswirkungen auf das Studium der mechanischen Eigenschaften komplexer Materialien, einschließlich vorhersagendem Materialdesign und Herstellung, aufgezeigt. Zwischen 2013 und 2020 war Buehler Leiter der Abteilung für Bau- und Umweltingenieurwesen am MIT. Zudem hatte er zahlreiche weitere Führungsrollen in Fachorganisationen inne, darunter eine Amtszeit als Präsident der Society of Engineering Science (SES).

Fachbereich Pharmazie, Philipps-Universität Marburg und Chemikum Marburg e.V.

Fachbereich Pharmazie, Philipps-Universität Marburg und Chemikum Marburg e.V.

Pharmazie – mehr als (nur) eine Naturwissenschaft

Ein Workshop rund um die Inhalte und Berufsmöglichkeiten innerhalb des interdisziplinären Faches Pharmazie

Da Pharmazie in der Schule kein eigenes Fach ist, haben viele Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Berufsmöglichkeiten gar nicht richtig auf dem Schirm. Um ihnen zu zeigen, welche spannenden Möglichkeiten es in der Pharmazie gibt – von den Berufsfeldern über die Ausbildung bis hin zum Studium – wurde ein Workshop für Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 9 mit verschiedenen Mitmach-Stationen ausgearbeitet.

Der erste, informationsorientierte Teil des Workshops vermittelt einen kurzen Überblick über den Prozess der Arzneimittelentwicklung sowie über die vielfältigen Berufsfelder und spezifischen Tätigkeitsbereiche innerhalb der Pharmazie. Im Fokus stehen dabei insbesondere die schulischen Zugangsvoraussetzungen, die Inhalte einschlägiger Ausbildungsberufe sowie der strukturelle Ablauf des Pharmaziestudiums.

Der anschließende praktische Teil beinhaltet exemplarische Darstellungen ausgewählter pharmazeutischer Tätigkeitsfelder, die an thematisch unterschiedlichen Experimentierstationen veranschaulicht werden.

Durch die didaktische Kombination aus theoretischer Wissensvermittlung und interaktiven Experimentierphasen soll das Interesse der Schülerinnen und Schüler für pharmazeutische Inhalte gefördert und ihnen gleichzeitig ein anwendungsbezogener Einblick in die Berufspraxis ermöglicht werden.

Bei der Konzeption der Experimentierstationen wurde gezielt darauf geachtet, an bestehendes schulisches Vorwissen anzuknüpfen – insbesondere an Kenntnisse in den Bereichen pH-Wert, Säure-Base-Gleichgewichte, Redoxreaktionen und Aggregatzustände.

Zu Beginn des Workshops erfolgt eine Einführung in die thematischen Inhalte im Rahmen eines einleitenden Vortrags. Danach können die Teilnehmenden selbst aktiv werden, verschiedene Experimente ausprobieren und Fragen an den Referenten und die Betreuenden stellen.

Zur Person

Dr. Christof Wegscheid-Gerlach hat Pharmazie an der Philipps-Universität Marburg (UMR) studiert. Für sein Praktisches Jahr war er unter anderem bei Hoffmann La-Roche in Basel in der Wirkstoffcharakterisierung sowie in einer Apotheke in Wilhelmshaven tätig. Nach seiner Promotion 2006 im Bereich Computer-gestütztes Wirkstoffdesign im Team von Prof. Gerhard Klebe startete er ein Postdoc bei Lilly Pharma in Hamburg. Es folgten drei Jahre als Postdoc und Laborleiter bei der Bayer AG in Berlin.

Seit 2010 ist er als Fachbereichskoordinator am Fachbereich Pharmazie in Marburg tätig. Darüber hinaus engagiert er sich in vielen Projekten rund um Wissenschaftskommunikation: Er ist im Direktorium des Chemikum Marburg aktiv, hat mehrere MINT-Workshoprunden entwickelt, war an mehreren Öffentlichkeitsprojekten beteiligt – etwa einem Ausstellungsbeitrag auf der MS Wissenschaft 2022, dem SFB1083 – „Struktur und Dynamik innerer Grenzflächen“, und hat an den zwei PIXI-Wissen-Büchern „Tibor und Lilly auf den Spuren des Wasserstoffs“ und „Bleib gesund! Gemeinsam gegen Viren“ mitgearbeitet. Außerdem war er in die Organisation von Vortragsreihen im Rahmen des Studium Generale der UMR eingebunden.

¹ Breitenförderung, Stiftung Jugend forscht e. V.

² Breitenförderung, Stiftung Jugend forscht e. V.

Kreativitätstechniken für den MINT-Unterricht (nur Sonntag, 14:30)

Kreativität und Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) – das passt zusammen. Denn: Ein Forschungsprozess ist in hohem Maße kreativ. Immer wieder müssen Forschende gewohnte Denkmuster verlassen, neue Analyseverfahren ausprobieren und querdenken. Und nicht nur in der Forschung – kreative Köpfe sind überall gefragt. Das Gute: Die Kreativität Ihrer Schülerinnen und Schüler können Sie gezielt schulen. Hierzu geben wir Ihnen Techniken an die Hand.

Jugend forscht fördert Kinder und Jugendliche von der 4. Klasse bis zum Alter von 21 Jahren in MINT. Jungforschende suchen sich ihre Projektthemen selbst und bearbeiten diese eigenständig mithilfe naturwissenschaftlicher Methoden. Die im Workshop vermittelten Kreativitätstechniken helfen aber nicht nur bei Jugend forscht – sie sind darüber hinaus geeignet, wenn Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern ins forschende Lernen einsteigen, sie beispielsweise Themen für Seminarfach- und Projektarbeiten suchen oder im Forschungsprozess nicht weiterkommen.

Nach dem Prinzip „Lernen durch selber machen“ erproben Sie in diesem interaktiven Workshop verschiedene Kreativitätstechniken, die den Blick über den eigenen Tellerrand fördern und Ihre Schülerinnen und Schüler bei der Ideenfindung sowie Projektbearbeitung unterstützen.

Zu den Personen

Dr. Christiane Gräf studierte Biologie und Chemie auf gymnasiales Lehramt und schloss ihr Studium 1975 an der Goethe-Universität in Frankfurt ab. In den nachfolgenden Jahren 1976 – 1982 arbeitete sie in der Forschung und zur Erlangung der Doktorwürde an der J.W. Goethe-Universität im Bereich Phytohormone und Genaktivität. Neben der Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin betreute sie Lehrveranstaltungen. Nach dem Vorbereitungsdienst am Studienseminar in Offenbach legte sie das zweite Staatsexamen zur Lehrbefähigung an Gymnasien ab. Während des Berufsbeginns schloss sie erfolgreich ihre Promotion im Fachbereich Biologie der J.W. Goethe-Universität ab engagierte sich auch gleich in der Begabtenförderung und Lehrerfortbildung des Landes Hessen u.a. durchOrganisation und Mitarbeit bei der Ausrichtung der 16. Internationalen Chemieolympiade.

Immer lag der Schwerpunkt ihrer schulischen Arbeit auf projektbezogenen undselbstorganisierenden Ansätzen, Anregungen geben zum neugierigen Beobachten und zurEigeninitiative.

Ab 1991 arbeitete sie ehrenamtlich bei Jugend forscht mit, beginnend als Jurorin, danach als Wettbewerbsleiterin regional und ab 1996 in der Leitung des Landeswettbewerbs Jugendforscht Hessen. Nach dem offiziellen Berufsende engagierte sie sich inzwischen zehn weitereJahre in der Nachwuchsförderung von Jugend forscht, in der Beratung und Schulung von Projektbetreuenden. Hier entwickelte sie in Zusammenarbeit mit der Stiftung besonders während der Pandemie virtuelle Veranstaltungsformate für Betreuende und Teilnehmende.

Neben der Arbeit für Jugend forscht setzte sie in Hessen gemeinsam mit vielen Partnern vorweg dem Future Space Kassel und den hessischen Schülerforschungszentren ein neues Förderformat für interessierte und leistungsstarke Schülerinnen und Schüler auf: „MINTFerien in Sommercamps“ mit dem Ziel Neugierde zu wecken, Arbeitsweisen kennenzulernen,Fragen zu stellen, Projekte zu entwickeln und umzusetzen.

Thomas Frank studierte Geschichte, Politik- und Wirtschaftswissenschaften auf gymnasiales Lehramt in Stuttgart und schloss sein Referendariat 2018 im Raum Karlsruhe ab. In verschiedenen Lehrertätigkeiten an unterschiedlichen Schulformen – darunter eine Gemeinschafts-, eine Realschule, zwei Gymnasien sowie die German International School Chicago – war es ihm stets ein wichtiges Anliegen, den traditionellen Fachunterricht durch kreative Projekte und spannende Wettbewerbsformate zu bereichern. Eine große Herausforderung sieht er darin, kreative Phasen gewinnbringend und zielgruppengerecht in den schulischen Alltag zu integrieren. Als Projektkoordinator im Bereich der Breitenförderung bei Jugend forscht setzt er sich seit 2025 für eine breite und chancengerechte Teilhabe von Jugendlichen am Wettbewerb ein – unabhängig von sozialer Herkunft oder besuchter Schulform.

¹ Main-Taunus-Schule, Hofheim

¹ Main-Taunus-Schule, Hofheim

² Main-Taunus-Schule, Hofheim

H5P: EIN digitales Tool – VIELFÄLTIGE Möglichkeiten im Unterricht!

H5P ist genau so ein Tool! Es ermöglicht interaktive Materialien für Schüler*innen zu erstellen, die zur Erarbeitung, Vertiefung oder auch Überprüfung von Unterrichtsinhalten eingesetzt werden können.

In diesem Workshop stellen wir dazu Anwendungsbeispiele aus dem Chemieunterricht vor, z. B.

interaktive Filme zur Übung und Vertiefung chemischer Reaktionen oder Drag-and-Drop-Aufgaben zur Beschriftung des Galvanischen Elements oder des Kalkkreislaufs.

ABER: Dieser Workshop ist nicht fachspezifisch, es wird vor allem das Tool H5P vorgestellt.

Während des Workshops sollen H5P-Materialien selbst erstellt und die Einsatzmöglichkeiten im Unterricht diskutiert werden.

Hierzu bitte ein elektronisches Endgerät (Laptop oder Tablet) mitbringen.

Zu den Personen

Dr. Ines Schrader hat in Keele (UK) Chemie, Geografie und Lehramt studiert. Anschließend hat sie in Leeds in Organischer Chemie promoviert. Seit 2007 unterrichtet sie an der Main-Taunus-Schule in Hofheim Chemie und Geografie. Zusätzlich ist sie Fortbildnerin für Naturwissenschaften an der Hessischen Lehrkräfteakademie.

Corinna Zuckriegl hat nach ihrem Diplom in Biochemie an der Universität in Frankfurt die Fächer Biologie und Chemie für Gymnasien studiert. Sie unterrichtet seit 2008 an der Main-Taunus-Schule in Hofheim. Einmal im Jahr ist sie Workshopleiterin beim „Tag der Naturwissenschaften“ an der Hessischen Lehrkräfteakademie.

¹ Schüler:innen-Forschungszentrum Mittelhessen e.V.

¹ Schüler:innen-Forschungszentrum Mittelhessen e.V.

² Fachbereich Physik, Philipps-Universität Marburg

Das 4K-Modell mit LEGO – Zukunftskompetenzen mit Robotik kreativ und praxisnah fördern

Wie lassen sich Kreativität, Kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration – die sogenannten 4K-Kompetenzen – im MINT-Unterricht spielerisch und effektiv fördern? Dieser Workshop zeigt, wie das mit den LEGO® Education SPIKE™ Prime Robotik-Sets gelingen kann.

Im Mittelpunkt stehen der Bau und die Programmierung von LEGO-Robotern sowie konkrete Unterrichtsideen von der Grundschule bis zur Oberstufe. Teilnehmende lernen die visuelle Programmiersprache von SPIKE Prime kennen, erproben Aufgaben aus der FIRST® LEGO® League und entwickeln Strategien zur Umsetzung im Unterricht.

Weiterhin erhalten die Teilnehmenden:

Darüber hinaus erarbeiten wir gemeinsam Strategien, wie Sie diese Lernplattform gewinnbringend in Ihren Schulalltag integrieren und altersgerechte Projekte für verschiedene Schulformen gestalten können. Der Workshop bietet Raum für Austausch, praktisches Ausprobieren und die Planung eigener Projektideen. Umfangreiche Begleitmaterialien erleichtern die direkte Umsetzung an der eigenen Schule.

Zu den Personen

Dr. Alexander Kremper studierte zunächst Physik und Mathematik an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, bevor er 1994 an die Philipps-Universität Marburg wechselte, wo er sein Studium mit dem Diplom abschloss. In seiner Diplomarbeit forschte er im Rahmen des Retina-Implantat-Projekts an Simulationen zur elektrischen Stimulation der Augennetzhaut. Anschließend promovierte er im Bereich Neurophysik. Er beschäftigte sich u.a. mit mathematischer Modellbildung und Datenanalyse und entwickelte in seiner Dissertation KI-Methoden zur Analyse neuronaler Multikanaldaten, um den Informationsfluss im Gehirn besser zu verstehen. Nach mehreren Jahren in der industriellen Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Messrobotik, wechselte er 2010 in den Schuldienst. Seitdem unterrichtet er an der Elisabethschule Marburg die Fächer Mathematik, Physik und Informatik.

Neben seiner Unterrichtstätigkeit engagiert sich Dr. Kremper stark für die Förderung junger Talente in den MINT-Fächern. Er ist Mitbegründer des Schüler:innen-Forschungszentrum Mittelhessen (SFM), das er seit 2023 als Geschäftsführer leitet.

Nach seinem Abitur im Jahr 2023 sammelte Laurenz Höber erste Erfahrungen als MINT-Lehrkraft beim Robotikfreunde Göttingen e.V. Für diesen Verein engagierte er sich unter anderem bei diversen MINT- und Robotik-Workshops für Schülerinnen und Schüler von Grund- und weiterführenden Schulen, konzipierte und konstruierte individuelle Lehrmaterialien und war mit dem Verein zusammen Aussteller auf der IdeenExpo 2024 beim Stand des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (jetzt BMBF).

Zum Wintersemester 2024/25 begann Herr Höber in Marburg Physik zu studieren. Seit kurzem engagiert er sich als studentische Hilfskraft beim Schüler:innen-Forschungszentrum Mittelhessen. So wirkte er unter anderem bei Projekten wie der „Straße der Experimente“ oder dem MINT-Sommerferiencamp mit. Darüber hinaus liegen Herr Höbers Interessen im Bereich 3D-Druck, den Einsatzmöglichkeiten von Mikrocontrollern wie etwa Arduino sowie in der mathematischen Physik und Numerik.

Deutsches Primaten-Zentrum (DPZ), Göttingen

Deutsches Primaten-Zentrum (DPZ), Göttingen

Xenotransplatation: Chance aus dem Organmangel?

Das Problem des Organspendermangels spitzt sich zu: Im Jahr 2024 warteten in Deutschland zum Stichtag 664 Patienten auf ein Spenderherz, es standen jedoch nur 350 Spenderorgane für Transplantationen zur Verfügung. Gleichzeitig verstarben im Jahr 2024 über 600 Personen die auf ein Spenderherz gewartet haben. Die Xenotransplantation, also die Übertragung von tierischen Organen in den Menschen, könnte ein Weg aus diesem Dilemma sein. Ein Ansatz ist die Verpflanzung von Schweineherzen zunächst in Affen und, sollte dies gelingen, letztendlich in Menschen. Problematisch bei der Xenotransplantation sind akute und meist tödliche Abstoßungsreaktionen. Das menschliche Immunsystem bekämpft die übertragenen tierischen Organe, da sich bestimmte Oberflächenproteine im transplantierten Gewebe von denen des Menschen unterscheiden. Die Schweine, deren Herzen für die Verpflanzung genutzt werden sollen, müssen deshalb erst genetisch verändert werden. Dabei werden beispielsweise bestimmte Gene ausgeschaltet, die für die Oberflächenproteine auf den Organen kodieren.

In Tierexperimenten wurden bereits sehr gute Ergebnisse mit diesem Ansatz erreicht: Paviane mit transplantierten, genetisch veränderten Schweineherzen überlebten, z. T. bis zu sechseinhalb Monaten nach Transplantation in einem Überlebensmodell. Dies gelang durch eine multiple genetische Veränderung der Schweine (Spender) wie auch ein verbessertes Immunsuppression Regime (Empfänger) nach der Transplantation. Die genetischen Modifikationen im Schwein zielen darauf ab, die Immunreaktion in den Pavianen und eine übermäßige Blutgerinnung in den Blutgefäßen des Herzens zu verhindern. Im zweiten Ansatz änderten sie die Prozedur der Organerhaltung. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Präservation der Organe nach Explantation und vor Implantation. In einem neuen Ansatz werden die Schweineherzen nach der Entnahme, nicht wie bislang üblich, einmal mit einer Nährlösung zu behandeln und danach auf Eis zu lagern, sondern mit einer blutbasierten, sauerstoffhaltigen Schutzlösung bei acht Grad Celsius bis zur Implantation perfundiert. Im weiteren Verlauf wurde der Blutdruck der Paviane gesenkt, die Blutgerinnung verhindert und die Zellteilung in den Schweineherzen blockiert. Letzteres ist besonders wichtig, da die Herzen der Schweine andernfalls nach der Transplantation weiterwachsen und für den Brustkorb der Paviane zu groß werden. Außerdem wurden die Paviane einer auf den Menschen übertragbaren Immunsuppression unterzogen und damit die Abstoßungsreaktionen geringgehalten.

Neben dem Herz, welches für das Überleben des Patienten essentiell ist, ist auch die Niere in den letzten Jahren stark in den Fokus für eine Xenotransplantation gerückt. In beiden Organsystemen hat die biomedizinische Forschung große Fortschritte, bis hin zu den ersten Ansätzen im Menschen, gemacht.

Zur Person

Prof. Dr. Rabea Hinkel ist Leiterin der Abteilung Versuchstierkunde am DPZ. Gemeinsam mit ihrem Forschungsteam studiert sie Herzkreislauferkrankungen im Tiermodell, speziell die Herzinsuffizienz, und die Auswirkungen von Risikofaktoren wie Diabetes, Bluthochdruck oder erhöhte Blutfettwerte, um neue Therapien für diese Risikogruppen zu entwickeln. Ein weiterer Fokus ihrer Forschung liegt auf der Xenotransplantation. Ziel der Studien ist die Nutzbarmachung von tierischen Organen, beispielsweise von Schweinen, für den Menschen, um dem weltweiten Organspendermangel zu begegnen. Darüber hinaus forscht Rabea Hinkel schwerpunktmäßig an Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch, um die Belastungen von Versuchstieren zu reduzieren und Versuche zunehmend durch Alternativmethoden zu ersetzen. Rabea Hinkel studierte Veterinärmedizin in Gießen und promovierte 2009 an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) in der Inneren Medizin. Anschließend arbeitete sie als Postdoktorandin und Tierärztin für Versuchstierkunde an der LMU München, bevor sie 2015 in die Innere Medizin des Klinikums rechts der Isar der TU München und an das Institut für Prophylaxe und Epidemiologie der Herzkreislauferkrankungen der LMU wechselte. Seit Juli 2018 ist sie gemeinsame Professorin für Versuchstierkunde an der Stiftung Tierärztlichen Hochschule Hannover und am DPZ.

Philipps-Universität Marburg

Philipps-Universität Marburg

Neuartige Solarzellen für den Klimaschutz

Absehbar wird Solarenergie die wichtigste Energiequelle für kosteneffizienten Klimaschutz werden. Dieser Vortrag vollzieht zunächst die historische Entwicklung der Photovoltaik nach und diskutiert dann globale Szenarien zum Ausbau der Photovoltaik. Am Beispiel Deutschlands wird gezeigt, mit welchen Strategien sich eine große Anzahl von fluktuierenden Erzeugern in das Stromnetz integrieren lassen. Insbesondere wird gezeigt, wie sich mit www.energy-charts.info verlässliche Daten zu vielen aktuellen energiewirtschaftlichen Fragestellungen beziehen lassen.

Der Ausbau der Photovoltaik im Multi-TW-Maßstab bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich. Hier helfen neuartige Solarzellen wie Tandemsolarzellen und Perowskitsolarzellen in Zukunft insbesondere Ressourcenverbrauch und Energieaufwand in der Herstellung zu senken. Sie besitzen aber wiederum ganz eigene Herausforderungen. Im zweiten Teil des Vortrags wird deshalb ein Einblick in den aktuellen Stand der Forschung gegeben und welche technologischen Entwicklungen für die Zukunft absehbar sind.

Zur Person

Jan Christoph Goldschmidt studierte Physik in Freiburg und Sydney und promovierte 2009 an der Universität Konstanz mit einer Arbeit am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg. Im Zeitraum von 2010 bis 2021 war er Leiter der Gruppe „Neuartige Solarzellenkonzepte“ am Fraunhofer ISE mit den Forschungsschwerpunkten Photonenmanagement und Perowskit-Silizium-Tandemsolarzellen. Im Jahr 2012 war er Gastwissenschaftler am Imperial College in London und 2013 Dahrendorf-Stipendiat am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change in Berlin. Seit 2021 ist er Professor für die Physik der Solar-Energiekonversion an der Philipps-Universität Marburg.

Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie, Marburg

Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie, Marburg

Natürliche Photosynthese und synthetische Biologie. Eine „new-to-nature-Software“ für nachhaltige Kohlenstoffbindung

Um die Klimakrise zu bewältigen, muss der Mensch CO₂-Emissionen reduzieren. Gleichzeitig müssen neue Wege gefunden werden, der Atmosphäre aktiv CO₂ zu entziehen. Das so gewonnene CO₂ nachhaltig zu nutzen, wäre Wertstofferhalt nach dem Vorbild der Natur: Pflanzen binden mit der Photosynthese pro Jahr Milliarden Tonnen CO₂. Trotzdem wird die natürliche Photosynthese nicht ausreichen, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Der Vortrag zeigt die Begrenztheit der biologischen Photosynthese auf und skizziert, wie wir mithilfe synthetischer Biologie eine leistungsfähigere Alternative erschaffen können. Verschiedene Ansätze und Technologiezukünfte von maßgeschneiderten Biokatalysatoren zu modifizierten Algen und Pflanzen bis hin zu künstlichen Chloroplasten werden vorgestellt, und deren Chancen und Risiken diskutiert. Der Vortrag wirft auch einen größeren Blick auf das Feld der synthetischen Biologie, durch die der Mensch aktiver Teil der Evolution wird und neue Lösungen initiieren und realisieren kann, die die natürliche Evolution nicht hervorgebracht hat.

Zur Person

Tobias J. Erb ist synthetischer Biologe und Direktor am Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg, Deutschland. Sein Team arbeitet an der Schnittstelle zwischen Biologie und Chemie und konzentriert sich auf die Entdeckung, Funktion und Entwicklung von CO₂-umwandelnden Enzymen und Stoffwechselwegen. Erb studierte Chemie und Biologie und forschte während seiner Promotion an der Universität Freiburg und der Ohio State University, USA. Nach einem Postdoc-Aufenthalt an der University of Illinois (2009-2011) leitete Erb eine Nachwuchsgruppe an der ETH Zürich (2011-2014), bevor er an das Max-Planck-Institut in Marburg wechselte, wo er 2017 zum Direktor ernannt wurde. Erb erhielt für seine Forschung zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den Otto-Bayer-Preis (2018), den Merck Future Insight Award (2022) und den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis (2024). Seit 2023 ist er Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.